「庭と織物」

「庭と織物——The Shades of Shadows」オープニング・トーク

庭と織物

Part1

2022年に始動した「織物と庭」プロジェクト。2023年2月15日、HOSOO本社にプロジェクト関係者、また、外部研究者などが一堂に会する研究会「庭・織物・建築の交差する新しいメディア・環境へ」を開催した。そこでは、庭をインスピレーション源としながら、どのような新しい織物が可能か、あらゆる分野を横断しながら議論を重ねた。以下は、その概要記録である。

井高久美子(HOSOO GALLERY キュレーター)

HOSOO GALLERYは、2019年にオープンしました。HOSOO GALLERYでは、織物を実際に織って、そこから作品を制作して発表することを基軸にして活動をしています。2020年からはHOSOO STUDIESというリサーチの部門を立ち上げ、いま約10に及ぶプロジェクトが進行しています。そのなかで、瑠璃彦さんと進めているのは主に、歴史的なリサーチ、染織を主軸にしたリサーチに基づいて、新しい発想の織物をつくることです。そこでは、美とは何か、布とは何かという、ものすごく哲学的で、大きな問いを発していこうとしています。それを織物というメディア、媒体を通して考察していこうというところがHOSOO GALLERYのリサーチの一番主たる、活動の核となっています。

そもそも、HOSOOがR&Dプロジェクトを行うようになったそもそものきっかけは、「Promise Park」という、山口情報芸術センター[YCAM]で2013年から、韓国のアーティスト ムン・キョンウォンさんとともに約3年かけて取り組んだ庭園、公園に関するリサーチプロジェクトです。そのなかで瑠璃彦さんも、庭園が公園という公共性を持った開かれた空間になっていく過程のリサーチをやっていただきました。その過程で、2015年に、ムンさんから、17×17mの織物による絨毯を作りたいというアイデアが出てきて、城一裕さんから細尾さんを紹介していただいたのがはじまりでした。この織物を実現させるために細尾さんにご相談にあがったのですが、そもそもこの大きさの織物をこの期間で仕上げることが凄く難しいという話を伺いました。理由は、織物の図柄の画像情報を、織れる形のデータにする作業に、職人さんが手動で行うため時間がかかると伺いました。具体的には、限られた糸数で表現するための元画像を減色することと、画像に合わせて織物の組織を当て込んでいくことです。その時に、アーティストでありプログラマーの古舘健さんがちょうど織物のプロジェクトを色々やられていたこともあって、プログラミングによって、減色や組織を構築することが出来るんじゃないかと、最初はそのような発想でした。なぜなら、ジャカード織機も0,1の2進法のバイナリーで出来ていて、コンピュータ・プログラムとの親和性が高い。これは単に手作業を自動化するだけではなく、なにか新しい発想の織物が出来るんじゃないかというヒントを得ました。その後、研究開発事業をやりましょうということで、翌々年に細尾さん協力のもと「布のデミウルゴス」という、織りの組織と糸だけに着目した展覧会をYCAMでやらせていただいたのがHOSOO GALLERYで行っているR&Dプロジェクトのはじまりです。

それらのプロジェクトを進めていくうちに、私は織物にはものすごく色んな可能性があるなと思いました。素材の問題もあれば構造の問題もあれば、そこに歴史や文化、そして何より人々によって美とは何かという問題もでてきて、これは一生かけてもなかなか終わらないぐらいのさまざまなリサーチやアウトプットが出来るなと考えていたところ、細尾真孝さんからHOSOO GALLERYを立ち上げたいというご相談をいただきました。

HOSOO GALLERYでは「布のデミウルゴス」から派生した展覧会を行っていて、古舘さんとの織の構造のR&Dは「QUASICRYSTAL」という展示に、東京大学大学院情報学環筧康明研究室との素材の研究は、「Ambient Weaving環境と織物」展に、また、吉田真一郎さんの古布の研究は「白の気配」という展示に発展しました。

これまでは、さまざまなジャンルのものを織物で表現し、アウトプットするということをやってきましたが、昨年から、織物を題材に別のジャンルを思考してみようということでやり始めたのが、「Texture from Textile」というシリーズです。「Vol.1コンストラクションの系譜」では、この細尾の本社ビル自体のリノベーションを担当された建築家の細尾直久さんとともに、「織物から建築へ」というテーマで展示を行いました。現在は、「Vol.2 時間の衣 髙橋大雅ヴィンテージ・コレクション」を開催しています。

Vol.1のときに、『時がつくる建築』という本を書かれた建築史の加藤耕一先生と、直久さんと対談していただきました。加藤先生は、建築が時間をどう内包していくかということがこれからすごく重要になってくるんじゃないかとおっしゃっています。たとえば、いまのサイディングなども、ほぼ使い捨てで、メンテナンスフリーだけど30年経ったら寿命がくる。でも本来は建材は、大切に使ってメンテナンスしていくものだった。そうやって長い時間経過したマテリアルが帯びる神秘性、そういうものが人に喜びを与える、と。いま、マテリアル回帰が起こっている。ラグジュアリーというものは、一言で言ってしまうと「豪華」や「豪勢」といったイメージですけど、加藤先生がここでおっしゃっていたのは、要するに手をかけて作られた高価なものは、そう簡単に使い捨てにできない。だからこそラグジュアリーというものがマテリアルに時間性を帯びさせる可能性があるということを考えたいとをおっしゃっていました。これはVol.2で展示中の高橋大雅さんのヴィンテージの服飾のコレクションにも通ずる考え方であると思います。

このように、織物から建築を思考することを、徐々に積み重ねてやっているところで、今度は、D-labさん、ALTEMYさんに関わっていただいていて、織物と庭を通して建築も思考していくっていうことをプロジェクトとしてちょっとやってみようじゃないかというのが、今回の試みになります。

HOSOO GALLERYでは「布のデミウルゴス」から派生した展覧会を行っていて、古舘さんとの織の構造のR&Dは「QUASICRYSTAL」という展示に、東京大学大学院情報学環筧康明研究室との素材の研究は、「Ambient Weaving環境と織物」展に、また、吉田真一郎さんの古布の研究は「白の気配」という展示に発展しました。

これまでは、さまざまなジャンルのものを織物で表現し、アウトプットするということをやってきましたが、昨年から、織物を題材に別のジャンルを思考してみようということでやり始めたのが、「Texture from Textile」というシリーズです。「Vol.1コンストラクションの系譜」では、この細尾の本社ビル自体のリノベーションを担当された建築家の細尾直久さんとともに、「織物から建築へ」というテーマで展示を行いました。現在は、「Vol.2 時間の衣 髙橋大雅ヴィンテージ・コレクション」を開催しています。

Vol.1のときに、『時がつくる建築』という本を書かれた建築史の加藤耕一先生と、直久さんと対談していただきました。加藤先生は、建築が時間をどう内包していくかということがこれからすごく重要になってくるんじゃないかとおっしゃっています。たとえば、いまのサイディングなども、ほぼ使い捨てで、メンテナンスフリーだけど30年経ったら寿命がくる。でも本来は建材は、大切に使ってメンテナンスしていくものだった。そうやって長い時間経過したマテリアルが帯びる神秘性、そういうものが人に喜びを与える、と。いま、マテリアル回帰が起こっている。ラグジュアリーというものは、一言で言ってしまうと「豪華」や「豪勢」といったイメージですけど、加藤先生がここでおっしゃっていたのは、要するに手をかけて作られた高価なものは、そう簡単に使い捨てにできない。だからこそラグジュアリーというものがマテリアルに時間性を帯びさせる可能性があるということを考えたいとをおっしゃっていました。これはVol.2で展示中の高橋大雅さんのヴィンテージの服飾のコレクションにも通ずる考え方であると思います。

このように、織物から建築を思考することを、徐々に積み重ねてやっているところで、今度は、D-labさん、ALTEMYさんに関わっていただいていて、織物と庭を通して建築も思考していくっていうことをプロジェクトとしてちょっとやってみようじゃないかというのが、今回の試みになります。

原瑠璃彦(静岡大学専任講師)

庭園アーカイヴ・プロジェクトは、日本庭園の新しいアーカイヴを開発するプロジェクトです。そこで重要なのは、日本庭園というものが、常に絶えず変化し続ける動態であるということです。ですから、それをアーカイヴすることは基本的には不可能だということが前提でもあります。でも、その上でそこにどう立ち向かっていくか、ある種無謀な試みをあえて行なうことで、日本庭園の本質に迫ろうとするというのがこの取り組みです。その研究を進めるなかで、2021年に公開したウェブサイトが「Incomplete Niwa Archives終らない庭のアーカイヴ」というものです。発表と同時に、先ほど井高さんのお話にもあったYCAMでインスタレーション・ヴァージョンを展示し、その際、今日もお越しいただいているALTEMYさんに空間デザインを担当していただきました。

「終らない」という言葉と”incomplete”という言葉は厳密には違いますし、先程の加藤先生のお話などを踏まえると、そう単純には言いきれないんですけれど、あえて図式化するならば、建築というものには完成があるけれども、庭というのはつくられたときが完成ではない。そこから時間をかけて100年くらい経つことでようやく成熟したものになる。その庭の発展には「終り」はないというところから、「終らない庭」という言葉を、また、完成に対して未完成ということで”incomplete”という言葉を使っています。この「終らない庭」という言葉は三島由紀夫が京都仙洞御所について書いたテキストから持ってきています。

ところで、日本庭園は、多様な自然・生物が集められて構成されています。そこではある風景がミニチュア化されたり、独特なデフォルメのもと構成されています。一方、織物というのも、特に日本の織物は植物といった自然のモティーフが非常に多く、しかも文様というパターンになっていて、それらが組み合わせて構成されています。そういうふうに自然をメディア化しているという点では、日本庭園と織物というのはある種近しい関係にあるのではないかと考えています。

先ほど井高さんがお話しされましたように、細尾さんとの出会いのきっかけである「Promise Park」展は公園がテーマで、西陣織による絨毯で公園をつくるということをやりました。そのときに我々がよく参照していたのは、ミシェル・フーコーが「ヘテロトピア」というラジオ講演なかで絨毯と庭園の関係について言っている箇所でした。東洋の絨毯はもともと庭園を模したものだったという説があるんですが、フーコーは「絨毯はポータブルな庭園だ」というようなことを言っています。これは非常に我々に示唆を与えてくれたテキストでした。このとき細尾さんにご協力いただいた大きい絨毯に何を織っていたかというと、廃墟の図だったんですね。山口の産業遺構や軍艦島といった廃墟をドローンで撮影して、その画像を組みあわせた柄を織っていました。

いま改めて振り返ってみると、廃墟と庭園については色々なことが考えられると思っています。ここでの「廃墟」は基本的には西洋文化における廃墟です。廃墟は西洋美術のなかでも一つのジャンルをつくり出していて、それについては色々な議論があります。廃墟というものは、ある建築が完成して壊れたものであって、それは建築が自然に近付いていったものであると。重力に逆らって建てようとした建築が、重力に従って崩れていく。そういうふうに捉えると、廃墟というものは建築と庭園の間にあるものなのかなというふうに考えられると思います。ところが、こうした西洋の廃墟が持つ性質が、日本の場合にそのまま当てはまるかと言うと、特に古くは日本の建築はやはり木造なので、あまり西洋の石の建築の廃墟のようなことは起きない。日本には廃墟というものはなく廃屋しかない、と言う人もいます。そう考えると、むしろ西洋で言われる廃墟は、石を骨格とする日本庭園の方が近いのではないかと考えています。

我々、「廃墟」と言ったときに日本人からすると、荒れ果てた何もない、崩れてしまった状況を考えてしまうんですけれども、英語で廃墟を意味する”ruin”とは、「崩壊する」というラテン語の動詞”ruere“の名詞形”ruina”に由来するそうです。ですから、西洋の」廃墟」というものは、崩壊しつつあるものという、動いているものであるということだそうです。こうした廃墟への眼差しというものは、我々がアーカイブをつくるにあたって庭を見ていた眼差しと非常に近いところがあると思います。「終らない庭のアーカイヴ」は常に変化し続ける庭のアーカイヴ化でしたが、これは視点を変えれば、動態としての廃墟のアーカイヴとも捉えられるのではないか、と。たとえばユベール・ロベールは、ルーヴル美術館の改修案を絵に描くと同時に、それが未来において廃墟化したイメージを描いたりしていますが、こういう手法も、ある建築の大きな時間変化を想像的に描いたものと捉えることもできるでしょう。

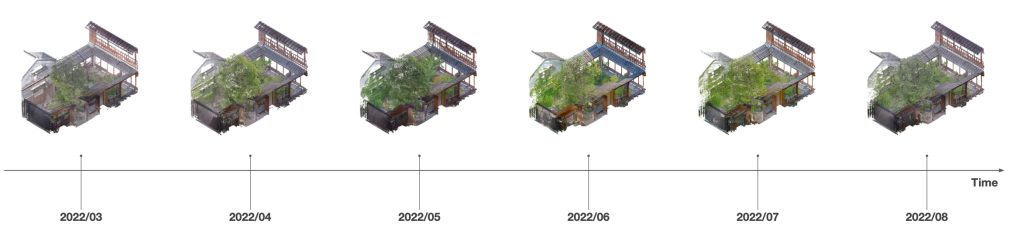

今回、庭園アーカイヴ・プロジェクトでは、HOUSE of HOSOOというHOSOOさんの工房がある町屋の中庭を12ヶ月3Dスキャンを行いました。これらの豊饒なデータをどう織物に落とし込んでいくかがこれからの課題です。今日はそのアイデアをいろいろと頂きたいと思っています。織物というものは、経糸と緯糸を織ってゆくことで平面をつくってゆくものです。それは、ある種の時間の空間化とも言えると思います。そういう構造を活かして、複数の時間の庭が立体、空間、織物として共存したものが具現化できないか考えています。

先にあげたような、西洋における廃墟についてのさまざまな試みとは別方向に、最後にもう一つ別の参照項をご紹介したいと思います。これは2021年のYCAMでの展示のときも言っていたことなのですけれども、華厳経という、仏教のなかでも究極的な教理があります。それはアジア、日本の地層の底にあって、それらが通底しているということがよく言われるんですけれども、そこには「華厳的ヴィジョン」とでも言えるような、特異なイメージが出て来ます。有名なのは鏡灯の比喩というもので、これは唐の則天武后が「相即相入」という華厳経の難しい教理を把握する際、その喩えとして、灯火を一つ灯して、その周りのあらゆる方向に鏡を置いたと。そうすると真ん中の光が、その周りの鏡に全部映り、しかも鏡同士でも反射し合う。それで、「これが則即相入なんだ!」と則天武后が悟ったという話があります。そういう華厳経的なヴィジョンがアートのなかにしばしば見られるということも、すでに指摘されています。もう一つ、有名なのは「インドラの綱」で、これは数珠のように珠が繋がっていて、それが全部お互いに反映し合っているというものです。

これらは極端な例ではありますが、何が言いたいかという、こういう華厳的なヴィジョンを参考にしつつ、時間とともに変化していく庭、その複数のデータを、織物ないし空間に落とし込んで行くことができないかと考えている次第です。