「The Story of Japanese Textiles」

紅花染

The Story of Japanese Textiles

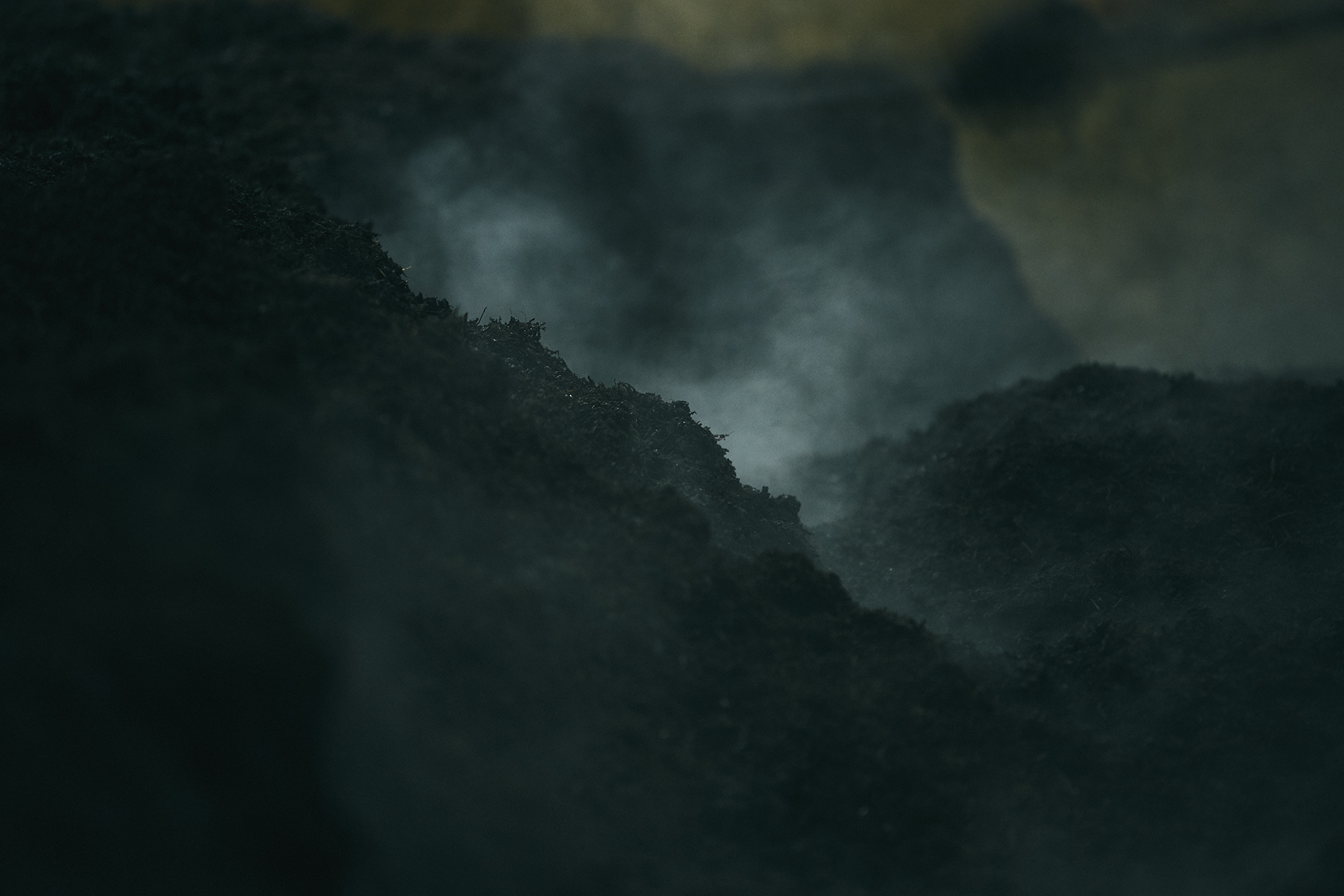

藍染

HOSOOは元禄元年(1688年)に創業し、織屋としての歴史を重ねながら、1923年には9代目当主・細尾徳次郎が帯・着物の卸売業を始めました。

現在ではその問屋業をさらに発展させ、きもの・染織文化のキュレーターとして、日本各地で営まれている染織文化のつながりをリサーチし、ギャラリーやショールームなどの場を通じて、多くの人に伝えていきたいと考えています。

2015年からは細尾真孝が4年の歳月をかけ、北海道から沖縄まで、日本全国33ヶ所の染織産地を訪ね歩き、その土地ならではの歴史や風土が育む染織文化を取材、記録してきました。アーカイヴの対象は各地の自然環境や染織の生産工程、染色に携わる人々、産地ごとに特色ある素材や道具など多岐にわたり、各地の染織文化の「物語」を記録しようとしてきました。これまでに撮影しアーカイヴした写真は、2万点にも及びます。

タデ科のタデアイ、マメ科コマツナギ属のインドアイ、キツネノマゴ科の琉球藍、アブラナ科のウォードなど、さまざまな植物に含まれる青い色素「インディゴ」を使って繊維を藍色に染める技術や文化は世界中に存在する。中でも日本において、木綿の栽培が普及した近世以降、藍染は最も愛され重用されてきた染色技法といっても過言ではない。明治初頭に日本を訪れた化学者アトキンソンが、青い色の布をまとう日本人があまりに多いことに驚いて残した「ジャパンブルー」という言葉は、今なお使われ続けている。

本州の東北地方南部を北限とし、以西の太平洋岸と四国・九州で主に栽培されていたタデ科イヌタデ属の一年草「タデアイ」を使った伝統的な藍染にはいくつかの方法がある。その代表格が「灰汁発酵建(あくはっこうだ)て」である。

藍の色素成分であるインディゴは、その前駆体である透明の物質「インディカン」としてタデアイの葉の中に存在するため、まず葉だけを刈り取り乾燥→発酵させてインディゴを生成し、保存のきく蒅(すくも)に加工する。インディゴは水やアルコールに溶けないため、染色に際してはもう一度、アルカリ性の環境下で発酵(微生物の働きによる化学変化)させることで、水溶性のロイコ体インディゴへと変化を促し、その状態で繊維に染着し空気と触れさせて青色へと染め上げるのである。二度の発酵を経るこの灰汁発酵建ては日本独自の技法であり、色の定着が良好で、染め上がった後、何度水を通しても色落ちや色移りがしないという特徴を誇る。

この藍染技法が盛んに行われた江戸時代後期、藍と蒅の産地として質量ともに抜きん出ていたのが阿波藩(徳島県)である。その理由は、吉野川の氾濫によってもたらされる肥沃な土壌と、日照時間の長さによる。「四国三郎」の異名を取る暴れ川の氾濫を待ち受け、藍畑の広がる北側堤防は、城下町のある南側よりもあえて低く作られた。今も「阿波の北方」で蒅を育てる佐藤昭人さんの家には、代々続く藍師の家の志を継ぎ、軒先に避難用の船が吊されている。

佐藤さんの指導の下、今も続けられている蒅づくりは、3月上旬のタデアイの種まきから始まり、約10か月におよぶ。完成した蒅は、アルカリ性の灰汁、発酵の栄養源となるフスマや酒などと混ぜられて藍甕で発酵を待つ。25~30度に保たれた状態で発酵が進むと、表面にぷつぷつと細かい気泡が上がってくるが、これを「藍の華が咲く」と表現し、微妙な発酵の状態を判断する材料とする。

こうしてできあがった染液に糸や布を浸すと、藍色に見えていた液はいったん金色がかった深緑色を帯びるが、引き上げて空気に触れると同時に、繊維は一瞬にして濃い藍色に染まるのである。

タデアイの定植から約3~4か月、1回目の刈り取りは梅雨明けの6月下旬から7月上旬に行われる。その後、天日で乾燥させた生葉を細かく裁断して保管し、寝床づくりを経て9月上旬から寝せ込み、切り返しを行う。杜氏が日本酒造りの全責任を負うように、蒅を作る行程ですべての指揮を執るのが藍師である。その年ごとに性質の異なるタデアイの状態を見ながら発酵具合を見極め、約100日間で20~22回行われる「切り返し」のタイミングや水の量、積み上げる高さを的確に判断する。その決め手となるのは匂いと粘り、重さだという。藍の熟成度合いを知り、藍師として職人たちに正しい指示を出せるようになるためには、五感を研ぎ澄ませることが必須となり、長年の経験が必要とされる。その極意を、佐藤昭人さんは「大切なのは、藍の声を聴くこと。抵抗することも刃向かうこともある。子育てと一緒」と笑う。