RESEARCH

有職織物研究

「有職織物研究」

長寿屏風 山科言親(衣紋道山科流30代家元後嗣)

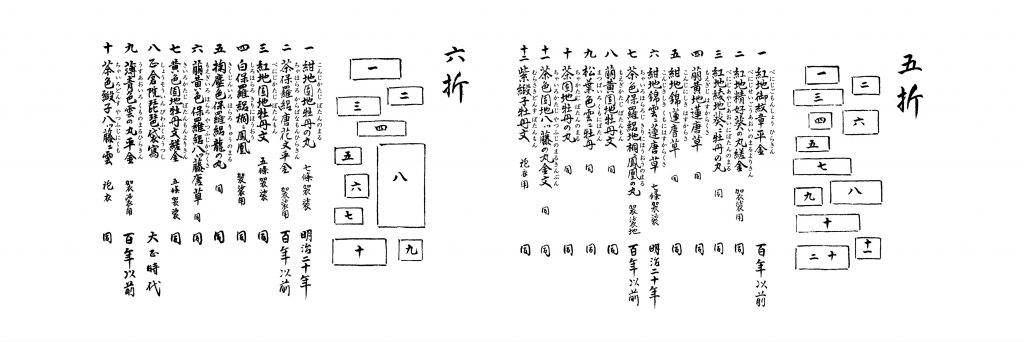

細尾家には家宝とされる六曲一双の屏風が伝来する。屏風としては高さが約120センチと小型であるが、屏風の各12の折面には大小様々な裂が貼り交ぜられており、総じて128点を数える。屏風の由緒書と共に、貼られた裂の説明が巻物として別途制作されており、屏風の折(扇)ごとに裂の配置図が描かれ、それぞれの裂の識別番号が漢数字で振られて分類されている。また、墨書で裂の名称、依頼主、用途、時代が記されていることから、単なる美術的価値のみならず、染織史料としても質の高いものである。

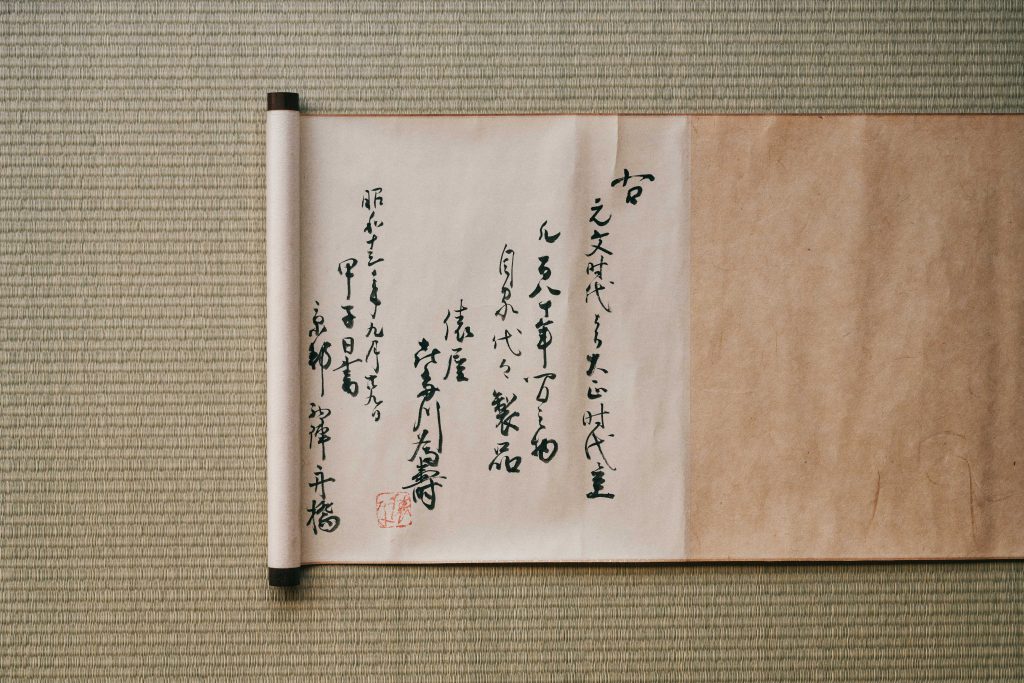

まずこの屏風がどのように制作され、細尾家に伝来することとなったのか、その歴史的経緯を辿りたい。巻物の頭には「長壽屏風 平八元治元年生」、由緒書には「昭和十三年九月廿九日」とみえ、「長寿」という長い年月を表す名称がつけられ、昭和13(1938) 年に制作されたことが分かる。また「平八」という名前から、幕末の元治元(1864)年生まれの染織工芸家、喜多川平八(1864‒1940)が最晩年に制作に関わったことが示唆されている。喜多川家は俵屋の屋号で500年にわたって続く西陣の名門織屋で、室町時代末期には綾の独占的製織を保証された大舎人座の31家の一つとしても知られ、慶長年間(1596‒1615)には唐織を初めて織った家とされている。その15代目にあたる平八は、明治以後の動乱期の京都において、西陣織物模範工場の設立に携わり、草木染による能装束の制作、大正の御大典の調度や装束類をはじめとした皇室の御用を務めるなど、製織における高い見識と技術を発揮して活躍した。細尾家では、7代目の細尾彌七の妻(戒名:仙室寿光信女)が俵屋喜多川家から嫁いできていることから、その両家の縁により譲られた屏風であると伝えられている。

さて次に、貼られた裂の内容について具体的にみていきたい。もう一つ別に伝わる由緒書には「清種織物裂、此屏風ニ張上ケ仕候」、「元文時代より大正時代ニ至、百八十年間之物、自家代々製品、清(きもの)ニ有之候」と記されている。これらの記述から、貼られた裂は江戸時代中期の元文年間(1736‒1741)から大正時代に至る約180年の間に俵屋喜多川家が織った裂地を屏風に貼ったものであることが知られ、その裂は「清種織物」、「清きもの」であると記されている。とりわけ織物に清浄さを求める所以は、天皇の御料を公家言葉で「大清(おおぎよ)」と呼ぶように、宮中に納められ、使用される品々は穢れなく、常に清らかであるとの観念によるものと考えられ、御用を務める織屋の伝統として、その精神性が大切に意識されてきたことが窺える。

巻物に記された裂の時代分類によれば、江戸時代であることを表す「百年以前」が82点、明治時代は「明治時代(5点)、明治十八年(2点)、明治二十年(4点)、明治四十年(14点)」と区分されて25点、大正時代は21点であり、全体の約3分の2は江戸時代中後期に織られた裂が占める。また、織物の依頼主別にみると、天皇や女官といった宮中の御用、摂関家をはじめとする公家の御用、徳川将軍家や大名家の御用、伊勢神宮や下鴨神社、明治神宮といった神社や有力寺院の御用、能や歌舞伎の芸能装束、少し変わった注文者としてはシャム国(現在のタイ)の御用があり、さらには公家に好まれた雛人形である有職雛に使用する文様の小さな装束生地が複数含まれるなど、その種類は多岐に渡り、見る者を飽きさせない。

以下ではこれらの裂地からいくつかに着目し、巻物に記された裂の分類と名称に基づいて、写真と共にご紹介したい。

まず目を引くのは、屏風の1折目の1番目に貼られた固地綾(かたじあや)の「黄櫨染桐竹御袍(こうろぜんきりたけごほう)」裂である。「袍」は男性装束の正装である束帯において一番上に着るものを指し、その色によって着用者の位を表した。「黄櫨染」はその染色のことを指し、平安時代前期以来、天皇以外は着ることが許されなかった黄色がかった茶色で、太陽の色とも称される独特な色である。本来は櫨と蘇芳を掛け合わせた草木染であったが、近代以降は化学染料による染となっている。また、「桐竹」は裂の文様のことで、「桐・竹・鳳凰・麒麟」の四つ要素が組み合わさった長方形の筥形(はこがた)文であり、善君の世の吉祥を表す意匠として天皇特有の文様であった。この裂は大正時代のものと記されているので、京都御所で行われた大正の御大典の際に天皇の御料として織られた裂の可能性がある。この黄櫨染御袍は令和の御即位礼においても今上陛下が着用されたが、元来は即位礼のための装束というわけではなく、江戸時代までは様々な儀礼に召されていた装束であった。屏風の1折目に貼られた他の裂が全て江戸時代のものである中で、大正時代の裂で先頭に貼られたのは、まさに天皇が着用する最も格式の高い織物である旨を配置上も考慮したことが読み取れるであろう。

他に織物の依頼主が明確であるのは、屏風の11折の3番目に貼られた9代目市川團十郎(1838‒1903)の「白地大口地輪法(しろじおおくちじりんぽう)ニ雲」裂である。「辨慶袴(べんけいばかま)」とあることから歌舞伎の演目の「勧進帳」で武蔵坊弁慶役に着用した大口袴と考えられる。金の横雲と仏法の象徴である紺色の輪法(輪宝)が織り成され、豪傑な僧である弁慶の役柄に相応しい文様の袴と言えよう。

9代目團十郎は“劇聖”とも称されるほどの名手で、同時代の5代目尾上菊五郎、初代市川左團次と共に“團菊左”と呼ばれるなど一世を風靡し、中でも「勧進帳」の弁慶は團十郎の当たり役であった。明治20年(1887)には外務大臣井上馨(1836‒1915)の邸宅で明治天皇(1852‒1912)が臨席した初の天覧劇が行われ、その最初に團十郎が弁慶を演じる「勧進帳」が上演されたことから、おそらくは明治18年(1885)に織られたこの裂で仕立てられた袴が天皇の御前でも着用されたのではないだろうか。

最後に屏風の5折と6折に集中して貼られた僧侶の着用する袈裟と袍衣の裂について取り上げたい。巻物の説明では袈けさ裟や袍ほうい衣の裂という情報のみで、どの寺院のどのような人物が着用したのかは不明であるが、織られた文様がそれを解明する手立てとなる。まず一見して多いのは牡丹紋(5折の3、8、9、10、12番、6折の3、7、9番)と八藤紋(5折の11番、6折の1、6、10番)である。抱き牡丹紋は東本願寺の寺紋であり、八藤紋(やつふじ)はその副紋として使用されてきた。東本願寺が牡丹を寺紋とするようになったのは、歴代の東本願寺門首が同じく牡丹を家紋とする摂関家の近衛家の猶子(擬制的な親子関係)になったことに由来し、近衛家の文様とは花芯と葉の重なりを変えるなど細部に図案の違いがある。屏風に見られる牡丹紋の中でも、寺紋に使用される抱き牡丹(5折の3、10番)を正式な紋としながら、蟹牡丹紋(5折の8番)や筥牡丹紋(5折の12番、6折の3、7番)、雲牡丹紋(6折の9番)といった多様な展開があり、これらは抱き牡丹より軽い扱いの副紋として使用された。いずれも東本願寺の門首料の裂と考えられ、各寺院の中でもとりわけ東本願寺と西陣の織屋との関係性の深さが浮かび上がってくるのである。

以上のような遺された裂の数々は、西陣という町が長い年月をかけて育んできた最高峰の織物が持つ品格と美しさ、伝承してきた歴史や技術そのものを語りかけてくれる。御所、将軍家、門跡寺院などが文様や色への繊細なこだわりをもって注文し、それに応え続ける中で、織物を単なる被服や調度の材料としてだけではない芸術品の域にまで高められたことが改めて首肯されるのである。そして江戸時代から近代へと時代の大きなうねりを乗り越えながら、常に新しい時代の流れに果敢に挑戦する精神と共に、後世に資料を残して引き継いでいこうとする使命を感じさせてくれる。現代においてまさにその歴史を紡ぎ続ける細尾家にあってこそ、屏風の持つ価値が一層立ち現れてくるのである。